我的父親、我的家庭以及這群港都黑手師傅的故事,並沒有引人注目的精彩成功,也沒有充滿傳奇色彩的曲折離奇,他們的故事就如同你我、以及可能出現在我們身邊的任何人。

教育的目的,或許是為了給予人們在未來人生道路上更多的選擇,但隨著基礎教育義務化、高學歷的門檻降低,至少在台灣社會,甚至許多亞洲國家而言,對於「好工作」的想像卻是越來越狹隘。

隨著「唯有讀書高」的風氣下造成學歷貶值,許多人也開始反思技術的重要性,各行各業也紛紛看見「尊重專業」的大旗揚起。

但於此同時,許多傳統技藝卻正在急速消亡,社會對於特定職業的偏見,更有可能讓它們成為一段無法再複製的歷史。

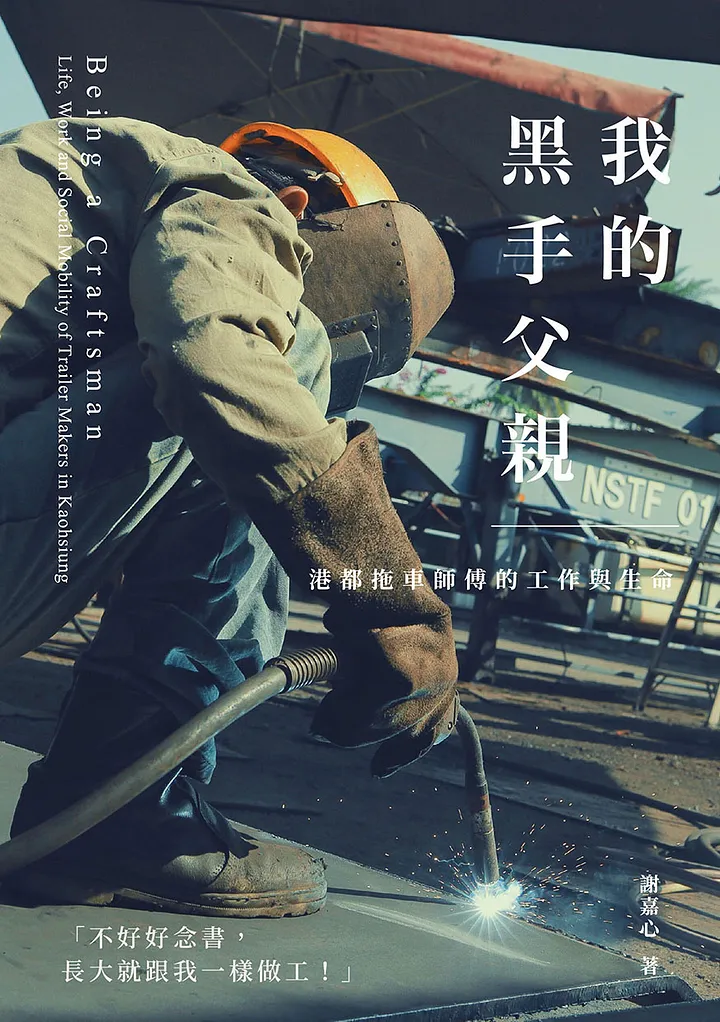

改編自論文作品,《我的黑手父親:港都拖車師傅的工作與生命》講述的是作者謝嘉心父親的生命故事,以及曾經在台灣榮光一時,如今逐漸沒落的拖車產業。

藉由長時間的磨練,作者父親用技術養活了一家子,並以此為傲,卻在家中往往以「不好好唸書,長大就跟我一樣做工!」告誡自己的子女,如此對自我職業的矛盾,也成為了本書誕生的契機。

論文改編成作品的特色,或許就是其結構的完整性,儘管豐富的專業知識同時也會多少增加閱讀難度,作者藉由一步步抽絲剝繭、輔以田野調查,卻也更能讓讀者清楚了解主題的全貌。

其中許多篇章呈現出訪談資料,以及偶爾出現的繪圖範例支援,讓《我的黑手父親:港都拖車師傅的工作與生命》並沒有想像中生硬,而一開始就出現的各種拖車彩圖,更是能夠勾起讀者小時候玩車類玩具的回憶。

從「學師仔」開始,到成為穿梭工業區的自由工作者,作者父親的生命故事所代表的,其實是一整個台灣世代所共有的生命經驗、文憑與技術、制度化與人情等。藉由今昔對照,也為許多過去被認為是「進步」、如今大家習以為常的概念,拉出了更多反思與討論的空間。

“事後想起來仍覺得矛盾,我依照父母規劃走向讀書的道路,並且一路念到碩士,但在漫長讀書之路的盡頭,我卻回頭看清了自己從未認真面對過的出身背景,還傾盡教育成果,用了數年心力,以父親與他的職業為主角,完成了一篇反思文憑至上主義的論文。”

比起反思文憑至上,《我的黑手父親:港都拖車師傅的工作與生命》更大的價值,或許在於打破社會對於工人的刻板印象。其中講述父親成為「接案者」的內容,在讓這個職業立體化的同時,或許也會因為這樣的模式正是許多人夢寐以求的狀態,而讓不少讀者感到訝異。

這是一本關於拖車師傅的職人作品,但在呈現其專業、試圖洗刷「工」、「黑手」污名的同時,也引領讀者好好思考何謂「工作的意義」。

🟠本篇選書:《我的黑手父親:港都拖車師傅的工作與生命》

關於編輯

Tha̍k Tsheh Lang 【IG連結】

喜歡看書的社畜,喜歡台灣文化、社會科學、歷史及文學,較不偏好投資與心靈成長類。看過最深刻的作品是《房思琪的初戀樂園》,夢想是希望靠著分享心得,賺錢買一台可愛的車環島當作「行動書店」。