我的好友,小美,她花一個晚上看個電視、打個電動就會有莫大的罪惡感,她害怕有人看見她坐在沙發上無所事事,說她不思進取、指責她為什麼下班還不好好進修,考取一張技師執照?

但是、但是,她已經好累了,早上匆匆忙忙爬起來騎機車、追火車,就為了與九點打卡鐘賽跑;提案給客戶的設計稿遭到退回,被上司叫到辦公室臭罵一頓;午休還聽到同事在茶水間嘲諷她是個連反應槽設計圖都畫不好的菜鳥工程師。

她一直加班,努力透過各種管道補足與老手之間的差距,忙到沒時間聯繫老朋友、沒辦法好好坐在餐廳享受一頓飯;忙到身體拉警報,整天偏頭痛……她只是想休息一下、腦袋放空,讓自己長久以來飽受壓力的身心靈獲得短暫休憩,為什麼還得怕別人說不夠努力?

她到底要努力到什麼程度,才可以被肯定?

這個瀕臨失控、甚至已經到要透支身心靈健康也要達成的「努力」文化,究竟是怎麼來的?

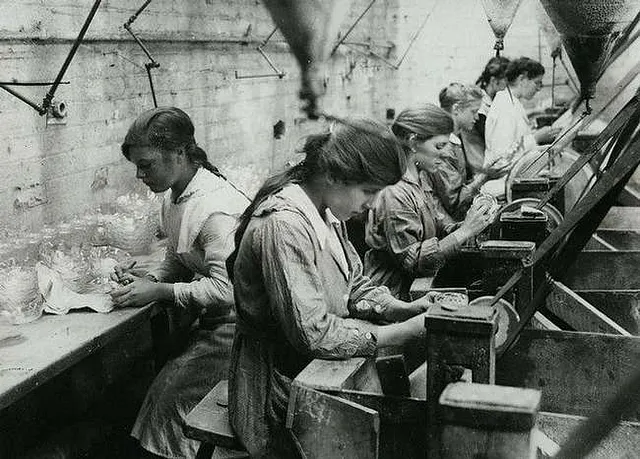

“十九世紀之前,人們平均每天工作六到八個小時,每年享有幾十天的休假日,即便位於社會最底層的人,在工作時也享有同樣的休息時間──突然之間,人們被期待必須長時間地工作而不得休息。”

從工業革命初期推行大量且長時間的勞動,到馬丁路德強調努力工作與節儉,死後才能享有閒暇時光,他們都在強調一件事情:

休閒是不道德的,努力工作才是美德,不成功的原因是因為不夠努力。

時間就是金錢,不工作就是在浪費生命。工業革命時,人力資源的運用狀態/圖片來源_https://www.sohu.com/a/472029467_120725313

這樣子根深柢固的觀念,促使人們願意工作過度,就算是沒有獲得付出勞動之後應得的利益,也使他們執迷於用效率和生產力的高低,來論斷並且評價自己的生活。

因此,我們最好把自己弄得很忙,否則,我們就成為了廢物。

實不相瞞,的確我就是這樣子的人,但我會這麼努力的原因,在於害怕輸給別人,害怕只要稍稍放鬆一下,下次排名就不知道掉到哪裡去。從小都是唸第一志願,身邊高手如雲,我沒有人家能邊玩邊讀好書的本領,只能在「多多努力」這塊多下點工夫,追平和他們之間的差距。

直到有段時間每天睡不著、夜晚流淚流到半夜兩三點,生理期不規律、情緒不穩定、精神恍惚到差點從家裡的樓梯跌下,看完醫生被診斷出有輕微焦慮症,我突然意識到,好像,這樣子下去真的不太行了。

「我的努力失控了,連帶著我的身體和精神也跟著一起失控了。」

所以,我想介紹這本書的初衷並不是要誰不努力,而是凡事都應該「張弛有度」,橡皮筋繃太緊都會彈性疲乏,更何況是人呢?該和朋友、家人聚餐就去赴約、想看看美麗風景就出去走走、該滑滑手機、追追劇,那就做吧,我們不過是想讓自己更充飽電去面對這個世界的難題而已!

🟠本篇選書:《失控的努力文化:為什麼我們的社會讓人無法好好休息》

關於編輯

拾光Ya&Micy 【IG連結】

Ya&Micy 目前是在後火車站大學就讀的研究生,在選書的方面較為偏愛人文科學、商業金融、自然科普……等工具書或知識導向的書。我們始終相信:「永遠不要停止進步。思維沸騰的瞬間,是足以燎原的星火。」 秉持著這樣的信念,希望藉由每週分享的書籍,在字裏行間給讀者們心中埋下火種,期望這小小的星火終將燃起不滅的火光,喚起心中對知識的喜愛,最後,願讀者與我們一起拾光。